ニトリのタイルカーペットは好きな大きさに敷き詰められたり、ツートンカラーで可愛く出来たりとメリットが多い一方、困ることとして滑る・ズレることが挙げられます。

タイルカーペットにかぎらず、カーペットやラグなども滑りがち。

思わぬ事故に繋がることもあり危ないし、ズレを直すのが地味にストレス。

俺自身、タイルカーペットの滑りと、ズレによって間が空いてしまう事がプチストレスになっています。

一つのアイテムを買い足すだけで、簡単に解決できました。

今回の記事ではその方法を解説する。

鳥やん(@toriyan_trip)です。

お家の中を便利・快適・素敵に!

を合言葉に情報発信をしています。

Instagramもよろしくです!

カーペットの滑り止めを買えば解決

結論から言うと滑り止めを買えば万事解決。

滑り止め付きの商品に買い換えるという手段もあるが、せっかくなら今もっているものを生かしたい。

だから俺は滑り止めを利用することにした。

滑り止めと言うと「本当に滑らないのか?」という懸念があるかもしれないが、使い方を間違えなければ全く問題ない。

ここからは使用するアイテムに応じてオススメの滑り止めを紹介する。

滑り止めはマットタイプとテープタイプの2択

基本的には滑り止めは二種類。マットみたいに敷くことで滑りを押さえる滑り止めマットと、同じように滑り止めになっているものを布裏に貼り付けるタイプがある。

滑り止めテープと言うと、床に貼り付ける両面テープみたいなのかと思う人がいますが、そうではなく片面が粘着で、床などと接する面はゴムなどの摩擦係数が高い素材のものです。

この2つは、使うカーペットによってオススメが違うから次を読み進めて欲しい。

ラグ・カーペットにはマットタイプ

面積の広いラグ・カーペットにはテープではなくマットがオススメ。

テープタイプは広範囲を覆うことが難しいから、貼ってない部分は普通に滑ってズレる事がある。

滑り止めとは言え、摩擦が高いだけだから大きな力で引っ張られると普通にズレる。

だから面積が大きなラグやカーペットは、それと同じか一回り程度小さい滑り止めの使用がオススメ。

タイルカーペットにはテープタイプ

タイルカーペット、みたいに小さな範囲を滑らないようにしたい場合はテープタイプがオススメです。

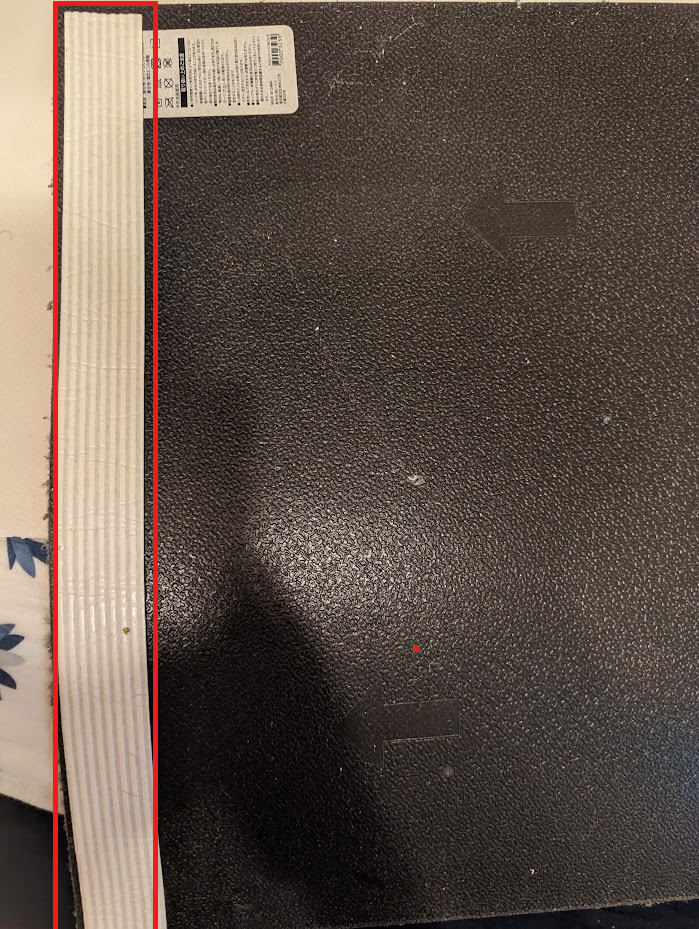

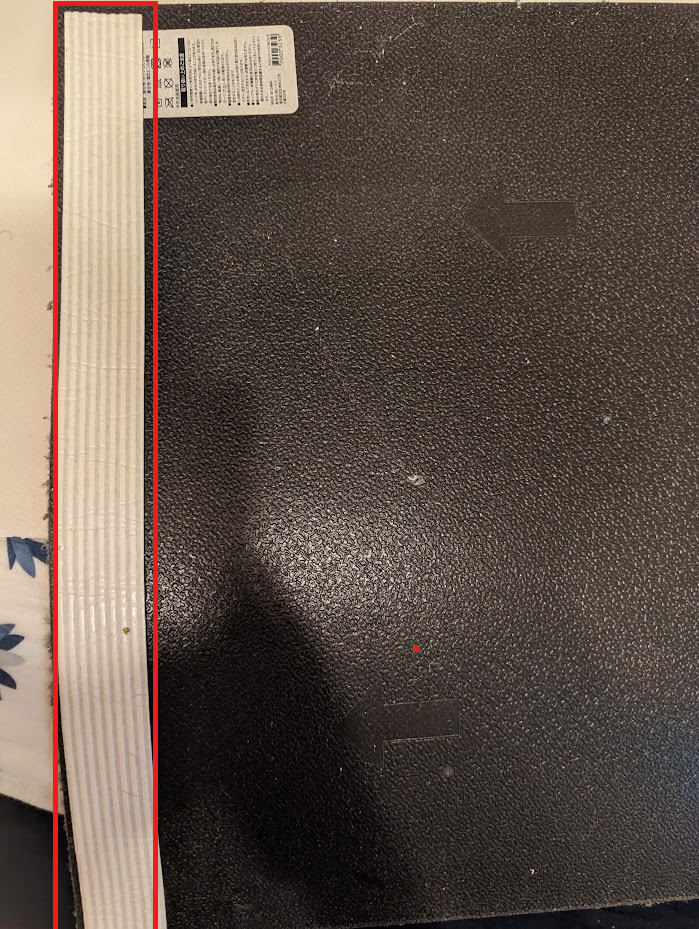

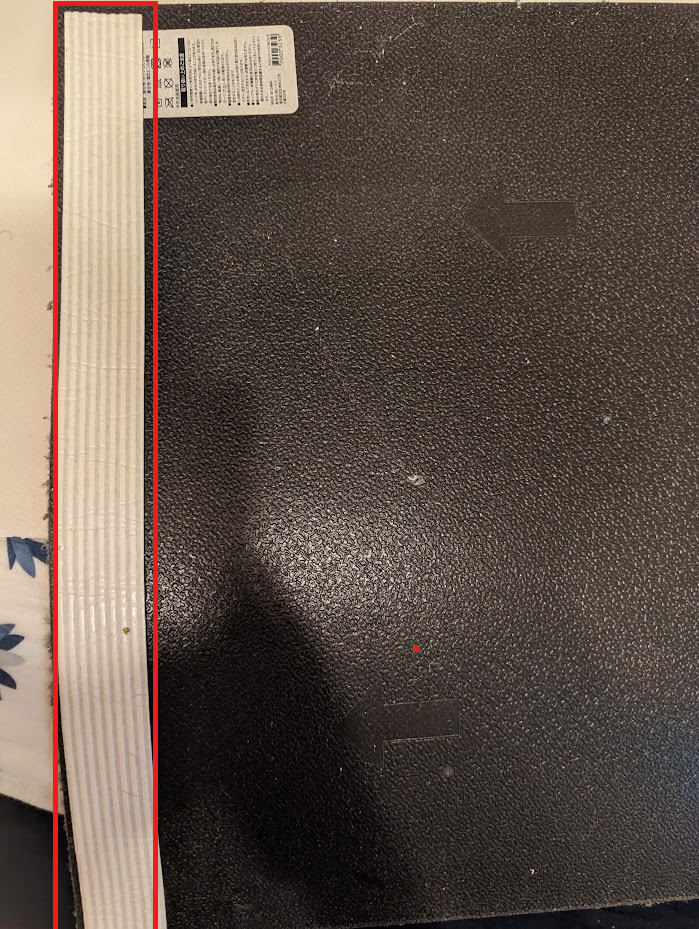

使い方としてはこんな感じ。

全面を貼る必要は無くて、端っこの核となる部分だけ貼ればOK。

タイルカーペットは敷き詰めておけばお互いに押し合ってくれるので、外周に敷くタイルにだけ滑り止めを施せばOK。

こんな感じで端っこだけくっつければOK。

もっと小さく切って貼り付けて節約しても良い。

滑り止めのコスパ良い使い方

さっきも説明したとおり、滑り止めは一部分だけの使用でも十分に効果を発揮する。

切り貼りして効率よく使用するのがオススメ。

このサイトを見ればお家の中が便利で快適、素敵にできる!そんなサイトを目指してます。

ブックマークやTwitter ・Instagramのフォローもぜひぜひお願いします!

コメント